今回のポイント!

- 現金は、紙幣や硬貨だけではない。

- 通貨代用証券も 現金 で処理

- 小切手の取り扱いに注意!!

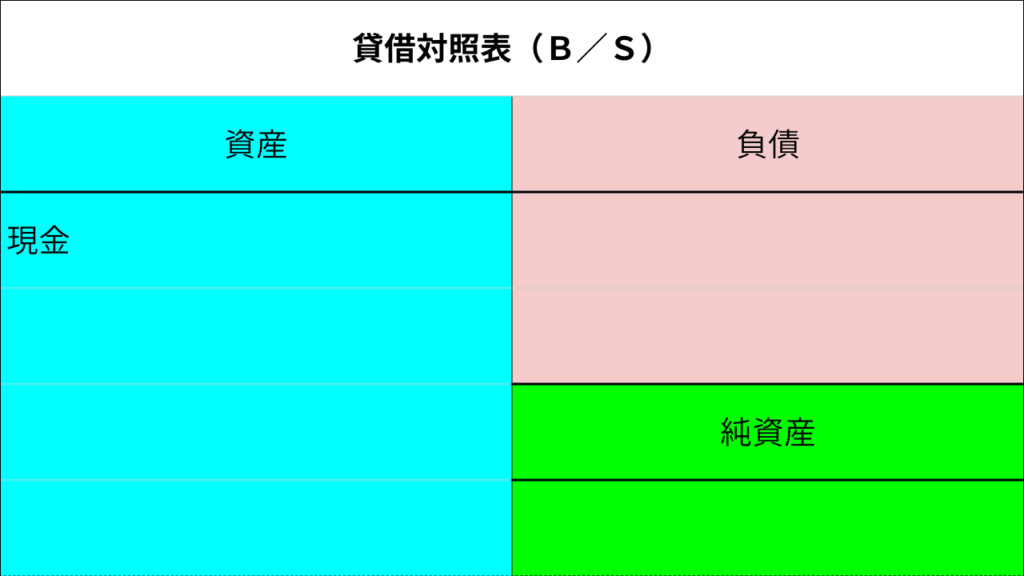

この表のように、グループを覚えると、より勘定科目がラクに覚えられるよ!

「簿記3級を勉強し始めたけど、いきなり勘定科目の意味が分からなくてつまずいた……」

こんな経験、あなたもしていませんか?

特に、「現金」って言葉、普段はめちゃくちゃシンプルなのに、簿記の世界ではちょっと意味が違ってて戸惑いますよね。

でも、安心してください!

簿記3級の勘定科目は、いくつかのポイントを押さえれば怖くありません。

この記事では、簿記の勉強を始めたばかりのあなたがスムーズに前に進めるように、「現金」の勘定科目を徹底的にわかりやすく解説します。

簿記の世界の「現金」は、意外と広い!

簿記の勘定科目としての現金は、単に紙幣や硬貨を指すわけではありません。

実は、いつでもすぐに使えるお金なら、全部「現金」として扱っていいことになっているんです。

具体的には、以下の3つが含まれます。

- 紙幣や硬貨:これはイメージ通りですね。

- 他人振出小切手(他店振出小切手):他人が振り出した小切手を受け取った場合、すぐに銀行へ持って行けばお金に換えられますよね。だから、「現金」扱いなんです。

- 郵便為替証書:郵便局で発行される、お金を受け取るための書類です。これも窓口に行けばすぐに現金に換えられるので、簿記上は「現金」となります。

これら3つを合わせて「通貨代用証券」と呼ぶこともありますが、難しい言葉は気にしなくても大丈夫。「すぐにお金にできるものは、現金として仕訳する」と覚えておけばOKです。

簿記3級で出てくる「現金」の具体的な仕訳例

現金の勘定科目を理解するには、実際に仕訳をしてみるのが一番の近道です。

ここでは、簿記3級で頻繁に出題される「現金」の仕訳パターンをいくつか紹介します。

売上取引の仕訳

商品を現金で販売した場合の仕訳です。

- 取引例: 商品10,000円を現金で売り上げた。

この場合、現金という資産が増えたので借方に記入し、「売上」という収益が増えたので貸方に記入します。

| 借方 | 貸方 |

| 現金 10,000 | 売上 10,000 |

仕入取引の仕訳

商品を現金で仕入れた場合の仕訳です。

- 取引例: 商品5,000円を現金で仕入れた。

この場合、現金という資産が減ったので貸方に記入し、「仕入」という費用が増えたので借方に記入します。

| 借方 | 貸方 |

| 仕入 5,000 | 現金 5,000 |

現金過不足の仕訳

現金の実際にある金額と、帳簿上の金額が一致しない場合があります。

このズレを一時的に処理するために使うのが「現金過不足」という勘定科目です。

- 取引例: 帳簿上の現金残高が50,000円だったが、実際に数えたら52,000円だった。

帳簿より実際の現金が多いので、帳簿の現金を2,000円増やします。

この時点では原因が分からないので「現金過不足」で処理します。

| 借方 | 貸方 |

| 現金 2,000 | 現金過不足 2,000 |

もし決算日までに原因が分からなければ、雑益や雑損として処理します。

- 取引例: 現金過不足2,000円の増額分が、原因不明のままであった。

原因が分からず残ってしまった金額は、「雑益」(収入)として処理します。

| 借方 | 貸方 |

| 現金過不足 2,000 | 雑益 2,000 |

これが、いわゆる決算整理仕訳だね。

まとめ:簿記3級の勘定科目は、怖くない!

簿記3級の学習は、勘定科目の意味を理解することから始まります。

「現金」は、ただの紙幣や硬貨だけじゃなく、すぐにお金に換えられるものも含む。

このように、一つひとつの勘定科目を丁寧に、そしてコツを押さえて学習すれば、簿記3級の合格は決して難しいことではありません。

つまずくポイントは誰にでもあります。

今回の記事を参考に、もう一度学習し直して、簿記3級合格という目標を達成してくださいね。

応援しています!

コメント