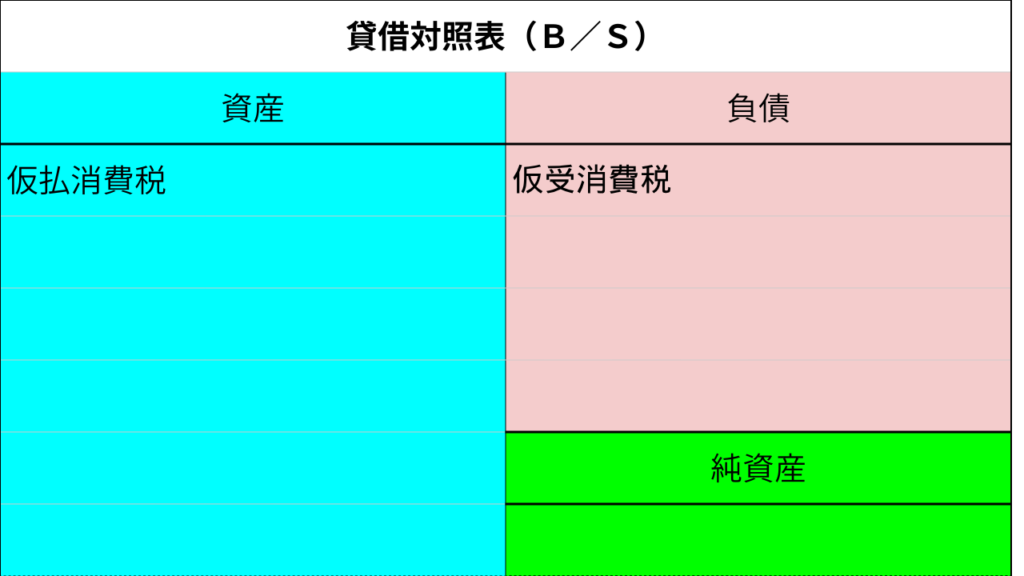

- 今回のポイント!

- 売上代金等で受取った消費税。 仮受消費税

- 仕入れ等で支払った消費税。 仮払消費税

- 消費税は、一時的に預かり・立替えの性質なので、貸借対照表に記載。

- 仮払消費税は、資産勘定で、借方(左側)が定位置。

- 仮受消費税は、負債勘定で、貸方(右側)が定位置。

- 何回でもいいます。勘定科目がどのグループで、どちら側が定位置かを確認。

「簿記3級の勉強、順調に進めてきたのに、仮払消費税とか仮受消費税が出てきて、急に難しくなった…」

こんなふうに感じているあなた、大丈夫です!

仮払消費税と仮受消費税は、簿記の学習で多くの人がつまずくポイントのひとつです。

でも、安心してください。

これらの勘定科目は、私たちの身近な「消費税」の仕組みを理解すれば、意味も使い方もスッキリ理解できます。

この記事では、仮払消費税と仮受消費税の意味を、初心者でもスッと頭に入るようにわかりやすく解説します。

簿記3級でなぜ重要?「仮払消費税」「仮受消費税」の勘定科目の意味

仮払消費税と仮受消費税は、会社が消費税の取引を記録するために使う勘定科目です。

- 仮払消費税: 商品やサービスを購入した際に、相手に支払った消費税。

- 仮受消費税: 商品やサービスを販売した際に、お客様から受け取った消費税。

この2つは、「消費税」という点で共通していますが、決定的に違うポイントがあります。

それは、「支払った側か、受け取った側か」です。

支払った側は「仮払」、受け取った側は「仮受」

簿記では、消費税のやりとりを、最終的に国に納めるまでの「一時的なお金」として考えます。

- 仮払消費税は、最終的に国から返してもらうお金なので、資産のグループに分類されます。

- 仮受消費税は、最終的に国に支払うお金なので、負債のグループに分類されます。

このシンプルなルールを理解するだけで、仮払消費税と仮受消費税の使い分けが簡単になりますよ。

消費税の納税義務者と計算方法

消費税の納税義務者は、私たち消費者ではなく、商品やサービスを販売した会社(事業者)です。会社は、決まった期間(例えば1年間)で、以下の計算を行い、消費税を国に納付します。

納付すべき消費税額=仮受消費税−仮払消費税

つまり、お客様から預かった消費税(仮受消費税)から、仕入や経費として支払った消費税(仮払消費税)を差し引いた差額を国に納める、という仕組みになっています。

「仮払消費税」「仮受消費税」の具体的な仕訳パターン

仮払消費税と仮受消費税の勘定科目の意味を理解するには、実際に仕訳をしてみるのが一番の近道です。ここでは、具体的な取引例を見ていきましょう。

「仮払消費税」の仕訳例

- 取引例1: 事務用品(消耗品)11,000円(うち消費税1,000円)を現金で購入した。

この取引では、消耗品費という費用が10,000円、仮払消費税という資産が1,000円増え、合計11,000円の現金という資産が減りました。

| 借方 | 貸方 |

| 消耗品費 10,000 | 現金 11,000 |

| 仮払消費税 1,000 |

「仮受消費税」の仕訳例

- 取引例2: 商品22,000円(うち消費税2,000円)を現金で売り上げた。

この取引では、現金という資産が22,000円増え、売上という収益が20,000円、仮受消費税という負債が2,000円増えました。

| 借方 | 貸方 |

| 現金 22,000 | 売上 20,000 |

| 仮受消費税 2,000 |

消費税の納税の仕訳例

1年間の取引が終わった後、消費税を国に納める場合の仕訳です。

- 取引例3: 1年間の仮受消費税合計が500,000円、仮払消費税合計が300,000円だった。差額を現金で納付した。

この取引では、仮受消費税(負債)と仮払消費税(資産)を相殺します。

| 借方 | 貸方 |

| 仮受消費税 500,000 | 仮払消費税 300,000 |

| 現金 200,000 |

仮払消費税・仮受消費税の勘定科目を効率よく覚える3つのコツ

ここまで「仮払消費税」と「仮受消費税」について見てきましたが、簿記3級には他にもたくさんの勘定科目が出てきますよね。

すべてを丸暗記するのは大変ですが、いくつかのコツを押さえれば、効率的に学習を進めることができます。

コツ1:仕訳のパターンで覚える

勘定科目の意味を一つずつ覚えるのも大切ですが、それだけでは頭に残りにくいもの。

- 「商品を買ったら、仮払消費税という資産が増えるから借方」

- 「商品を売ったら、仮受消費税という負債が増えるから貸方」

というように、仕訳のパターンと一緒に覚えることで、勘定科目がどのように使われるかを身体で覚えることができます。

コツ2:資産と負債を常に意識する

仮払消費税と仮受消費税は、どちらも「消費税」という点で共通していますが、所属するグループが違います。

- 仮払消費税:将来清算して返してもらうお金なので、資産のグループ

- 仮受消費税:将来清算して支払うお金なので、負債のグループ

このように、同じような意味を持つ勘定科目でも、資産と負債のどちらに分類されるかを意識して覚えると、理解が深まります。

コツ3:「消費税の分」を分けて考える

税込の金額で仕訳をする「税込経理方式」もありますが、簿記3級の試験では、消費税の分を分けて考える「税抜経理方式」がよく使われます。

問題文で「消費税を含まない金額」と「消費税額」が分かれているか、あるいは自分で計算する必要があるかを常に意識して、消費税の分を仮払消費税または仮受消費税として分けて記入しましょう。

まとめ:仮払消費税・仮受消費税は怖くない!

簿記3級の学習において、仮払消費税と仮受消費税は多くの人がつまずくポイントです。

でも、この記事で解説したように、「消費税を支払った側か、受け取った側か」というシンプルなルールを理解すれば、決して難しいことではありません。

仮払消費税は資産、仮受消費税は負債、というようにグループで覚えるのが一番の近道です。

一つひとつの勘定科目を丁寧に理解し、仕訳の練習を繰り返せば、必ず簿記3級の合格に近づけます。

消費税なくなってほしい・・・。特に、インボイスはこの世からなくなってほしい。

コメント